蜀水为脉:从千年灌溉到现代"活水"的经济转换

近年来,郫都区大力推进人居环境改善和生物多样性保护,建成城市公园、生态湿地、小游园和微绿地142个;以河长制为抓手促进“河长治”,统筹推进辖区河流环境保护工作,2024年全区城市水质综合指数位列全市第二;实施饮用水水源保护区水生态系统多维复育,水生植物增至78种,水生动物增至61种,陆生脊椎动物增至180种,其中国家二级保护动物9种。继世界科幻公园后,郫都区依托百亩湿地公园资源优势,打造了蜀水文化博览馆。

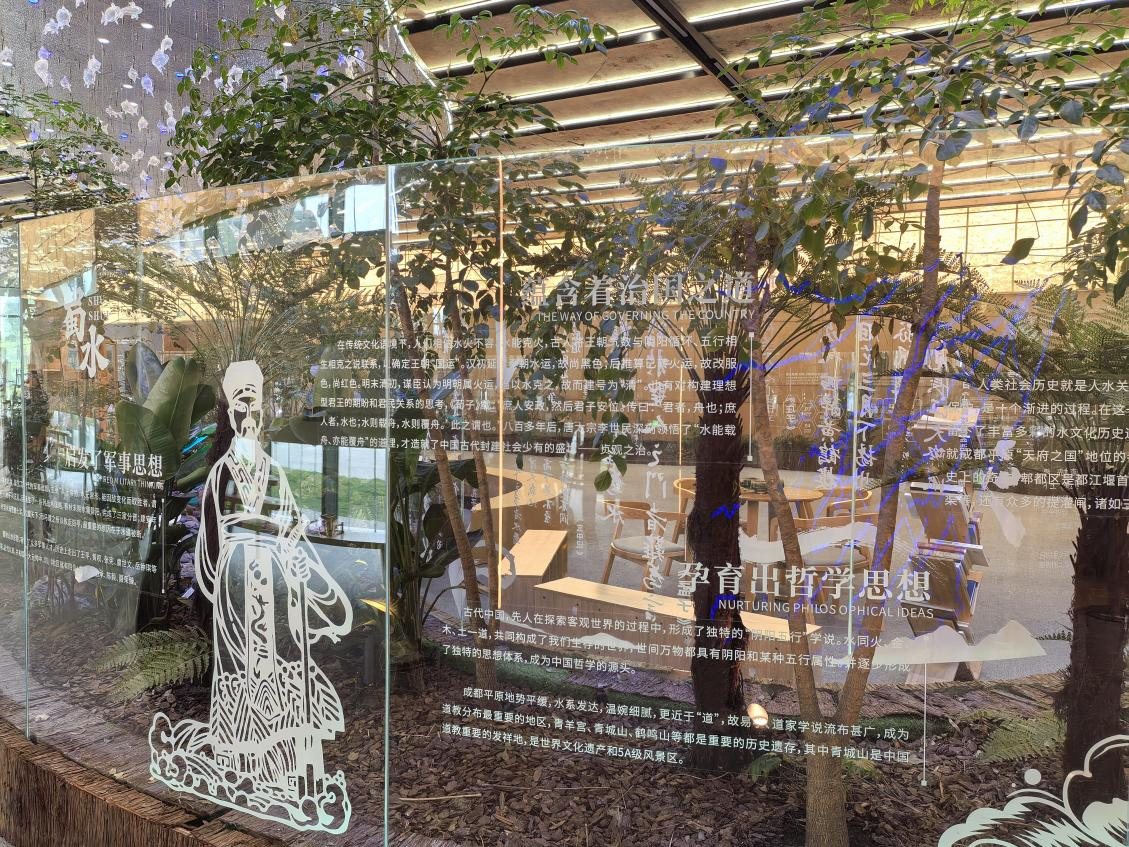

蜀水文化博览园(摄影:毛雪)

蜀水文化博览园:记录千年水智慧

郫都区蝴蝶村位于成都市郫都区红光街道汉姜村,地处郫都区汉康乡村振兴示范走廊的起步区,隶属红光街道汉姜村毗邻春天花乐园和徐堰河,是成都世园会郫都分会场的重要配套区域。

蜀水文化博览馆蝴蝶村核心区蝶语馆内,总面积超过2000平方米,空间宽敞,布局精巧,为游客提供了舒适的参观空间。场馆内部,引入了汉姜水资源管理中心,有不少关于水文化的实物和图片、视频展出,进行水资源利用相关科普,可以了解到成都平原历史上的治水故事。蝶语馆旁,就是总面积达百亩的湿地公园。这里湖清岸绿,人们在湖畔喝茶,在树下散步,十分惬。

蜀水文化博览馆是继去年在成都大运会主场馆东安湖公园揭牌“国家水情教育基地”后,都江堰东风渠灌区第二个面向世界展示蜀水文化的场馆。馆内陈列着灌区儿女兴修水利进程中留下的旧工具、老物件模型,让人仿佛穿越时空,亲历那段波澜壮阔的水利建设史。

蜀水文化博览馆的古蜀治水视频展示(摄影:吴渝)

蜀水文化博览馆不仅是四川省都江堰东风渠灌区"渠地融合、两手发力"项目的成果展示,更像一把钥匙,为我们打开了理解水与文明关系的新维度。这座由东风渠管理处与郫都区水务局共同打造的场馆,连同东安湖公园的"国家水情教育基地",构成了蜀水文化面向世界的展示窗口。但更深层次上,它们揭示了一个古老命题的现代表达——水不仅是生命之源,更是文明之脉、经济之血。

蜀水文化博览馆内景(摄影:吴渝)

以水拓路:古老智慧的崭新形式延续

都江堰水利工程历经两千余年仍滋养着成都平原,造就了"天府之国"的富庶,李冰父子"深淘滩,低作堰"的治水智慧,本质上是对自然规律的尊重与利用。而今,在蝴蝶村,我们看到这种古老智慧正以崭新形式延续——徐堰河水串联起花岛民宿,滋养着盆景园林、郫县豆瓣和蜀锦蜀绣等特色产业,形成了水旅融合的美丽经济带。这不是对传统的简单复制,而是水文化向水经济的创造性转化。

游客参观蜀水文化博览馆(摄影:吴渝)

"渠地融合、两手发力"的合作机制,灌区管理单位与地方行政部门的这种协作,打破了长期以来水资源管理中的条块分割,实现了治理体系的结构性创新。蝴蝶村"以水拓路"的实践表明,当水的自然属性与文化属性、经济属性有机结合时,就能产生几何级数的增值效应。自然之水转化为发展"活水"的过程,实质上是一场深刻的生产关系调整,它释放了水资源作为生产要素的巨大潜能。

游客参观蜀水文化博览馆(摄影:吴渝)

在蝴蝶村,盆景园林艺术延续着蜀人精致的生活美学,郫县豆瓣传承着川菜文化的味觉密码,蜀锦蜀绣则编织着古老技艺的当代叙事。这些元素通过水系的串联,形成了完整的文化体验链和消费场景。数据显示,类似水旅融合项目能够带动周边区域旅游收入增长30%以上,就业机会增加25%,这种"美丽经济"的乘数效应远超单一产业发展模式。水,在这里成为了文化传承的介质和经济转型的杠杆。

博览馆内的镇水神兽石犀(摄影:吴渝)

“水+”模式:为乡村振兴提供范式参考

蝴蝶村的实践为乡村振兴提供了范式参考,蜀水文化博览馆所展现的"水+"模式——水+文化、水+产业、水+生态——提供了一种系统性解决方案。当水与文化IP结合,与特色产业联动,与生态保护统一,就能形成可持续发展的内生动力。

蜀水博览馆内景(摄影:吴渝)

从都江堰到蝴蝶村,跨越两千年的治水智慧一脉相承,尊重水的自然规律,发掘水的文化内涵,释放水的经济能量,就能创造生生不息的发展动力。在生态文明建设的新时代,我们需要更多这样的"水密码",解码出绿色发展、文化传承与经济增长的和谐之道。

蜀水博览馆内景(摄影:吴渝)

蜀水博览馆内景(摄影:吴渝)3

蜀水悠悠,流淌的不仅是润泽万物的甘露,更是文明传承的密码。从李冰父子到今天的建设者,四川治水智慧始终在创新中延续。蝴蝶村的故事告诉我们:当古老智慧与现代理念相遇,当自然之水转化为发展活水,就能书写出新时代的"上善若水"——水善利万物而不争,

编辑:吴渝